データ:実体波のみを用いるため、震源からある程度離れた観測点を用いました。

今回の解析では、Realtime-JISNETのKSI、PTK、PPI、WSI観測点(図1)の三成分波形を用いました。ただし、PTK観測点は上下動のみを使用しました。

震源からの距離が近いLEMとBJI観測点では、P波到着から表面波が到着するまでの時間が数十秒しかなく、実体波成分は十分な長さが確保できないため、使用しませんでした。

手法:震源メカニズムとして点震源の断層すべり(ダブルカップル)を仮定します。更に走向・傾斜・すべり角を固定し、モーメント時間関数を周波数領域での波形インバージョンによって求めます。このインバージョンについて、走向・傾斜・すべり角および震源座標のグリッドサーチを行い、最小残差を見つけることにより震源とメカニズムを決定します。今回の解析では、長周期帯(50-200s)を使用してインバージョンを行いました。

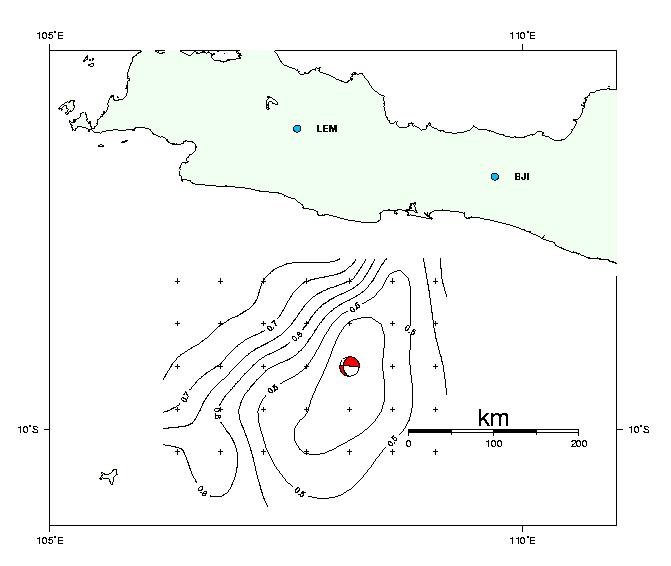

結果:解析の結果、震源の位置は 9.33°S、108.17°Eの深さ約20kmに推定されました。そこでのメカニズムを図1に示しました。また、図2に震源のグリッドサーチにおける残差の分布を示しました。

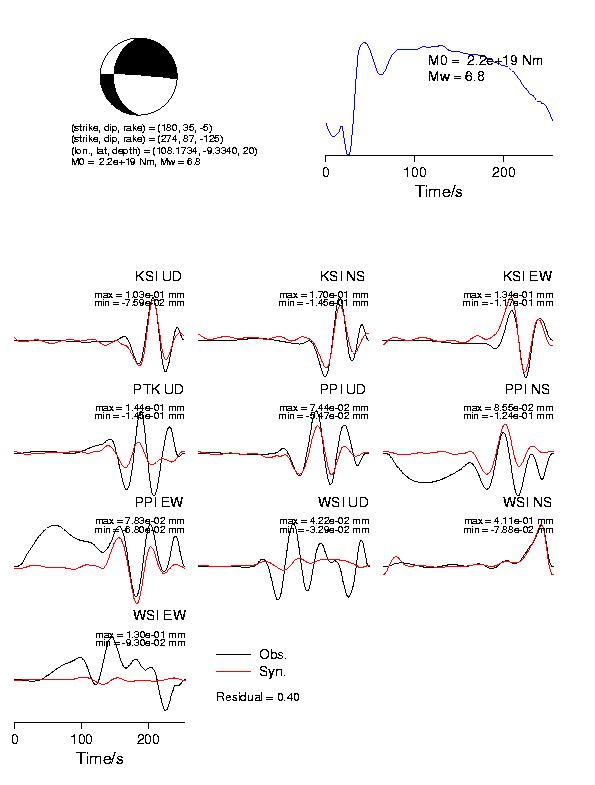

図3には震源メカニズムの詳細なパラメータ、モーメント時間関数、そして波形のフィットを示しました。近くの観測点では波形を良く説明していますが、遠くの観測点では波形の再現はあまり良くありません。これは遠くの観測点では一般に振幅が小さいためで、今回の解析ではそれを補正するためのウエイトなどは導入しておりません。

マグニチュードは前回の解析と同程度の6.8となりました。

震源関数の立ち上り時間は約20秒です。今回の解析においても、津波地震を示唆するような情報は今のところ得られておりません。

図2 :震源のグリッドサーチにおける残差のコンター。+印は想定した震源位置(東西および南北に50km間隔)。

図3 : 震源メカニズム(左上)、モーメント時間関数(右上)、観測波形(黒)と合成波形(赤)の比較(下)。実体波のみを解析区間に入れるために、観測点毎に時刻をずらしてある。